Menu

Job group職群紹介

東北大学総合技術部は6つの職群で構成されています。 職群は技術職員をそれぞれの専門に基づいて部局横断的に組織化したもの。 職群が研修や技術交流、人材育成の主体となることで、 専門家としてのキャリアパス構築を目指しています。

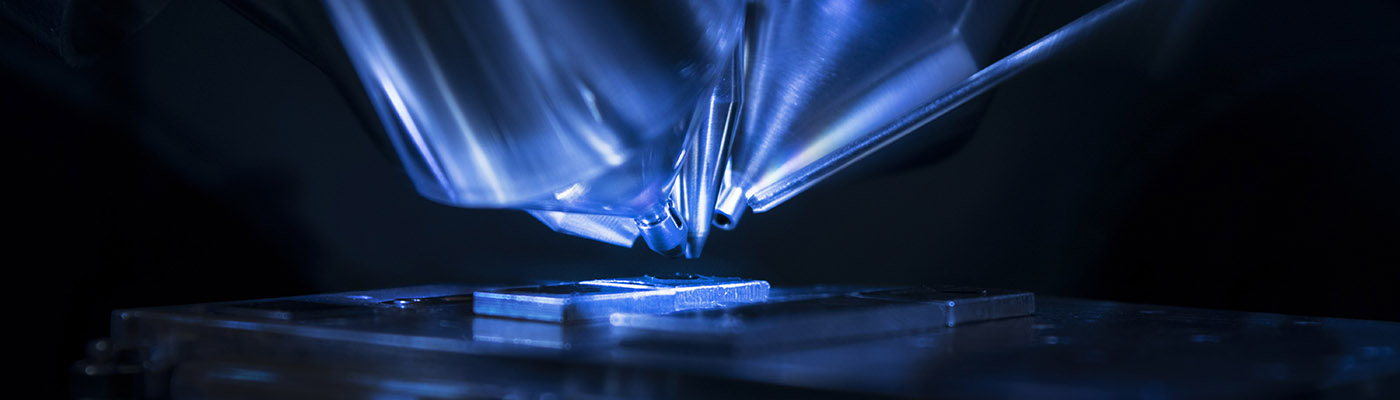

- 加工・開発群

加工・開発群では、大学の最先端研究や教育に必要な実験装置やガラス器具の設計・製作、また既存装置の改造などを行っています。

-

加工・開発群には①機械設計・加工グループ、②ガラス機器加工グループの2つのグループがあり、工学部、理学部及び附置研究所の機械工場、ガラス工場が主な勤務場所です。三次元CADシステムや多軸制御マシニングセンタ、旋盤、フライス盤、放電加工機、ガラス旋盤などの様々な工作機械を用い、教員・学生などが教育・研究活動を行う上で必要な実験装置の設計・製作業務のほか、学生への工作技術の指導なども行っています。東北大学では次世代を担う最先端の研究・開発だけでなく基礎的な物理現象などの解明にも取り組んでいます。研究の遂行には独創的なアイディアを具現化した実験装置や機器が必要です。私たちは、研究者と実験・研究について討論を繰り返し、時には何度も試作を重ね装置を製作していきます。「経験を積み、蓄積された技術を研究に活かす!」それが私たちの役割です。

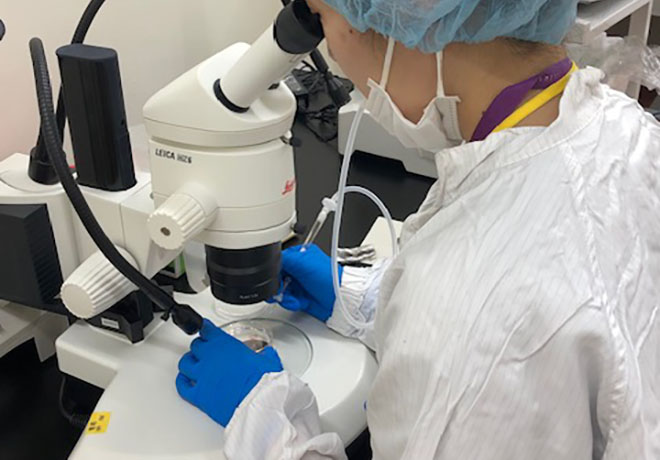

- 電子回路・測定・実験群

実験のための電子回路の設計・制作、実験試料の作成、大型装置を用いた計測、理工系研究室の支援などが主たる業務です。

-

電子回路・測定・実験群は、①電子回路設計製作、②試料作製、③大型実験装置運転、④研究室支援・学生実験支援の4つのグループから成っています。この職群は常に学生教職員と密接に関わって業務を行っています。

大学の研究開発は国際競争の最中にあり、研究実験における新しい現象の検出や実験装置の開発には特別に設計製作された電子回路が欠かせません。電子デバイス、磁気デバイス等の試作や物質材料評価にはクリーンルームなどでの試料作製の支援を行います。最高の研究環境を構築・維持するためには大型実験装置等の安定運転支援を行います。この職群の技術職員の約半数は理工系学科の研究室や共通の実験室・演習室・実習室において教育・研究を技術面で支援しています。留学生や外国人研究者への技術支援を行う機会も多くあり、業務を通して国際感覚を身につけることができますし、英語力の向上にも有効です。

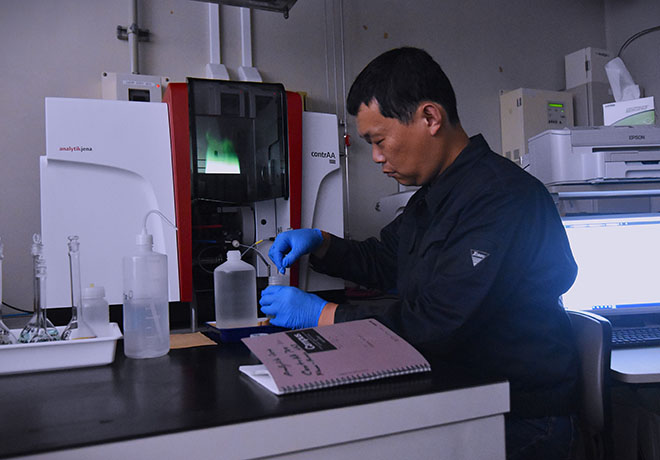

- 分析・評価・観測群

実験データの分析・解析・評価や、自然現象(地震・海洋等)の観測などを業務とし、教育・研究の高度支援を行っています。

-

分析・評価・観測群は、①組成分析、②構造解析、③表面観察、④生命科学系分析・試料作製、⑤自然観測試料作製の5グループで構成されています。学問分野に応じた各種分析装置の管理・運用や試料作製を担当し、環境関連試料・合成化合物・生体試料などの様々な材料の成分分析の他に、分子構造解析や微細構造といったミクロな世界の観察も行います。また、惑星運動・地震などの大規模な自然現象の観測・解析を含むことも特徴です。これらの専門技術を通じて、学内の教員・研究者・学生への技術支援や教育を行うとともに、学外からの分析依頼や技術相談にも対応しています。

正確な分析・評価・観測の技術は、研究成果を正しく理解する手段として不可欠の要素です。東北大学の理念である「研究第一」の礎になるように、分析技術のスペシャリストとして自己研鑽に励み、国際競争の激しさを増す学術の世界において信頼される技術とデータを提供しています。

- 生物・生命科学群

動物施設・植物施設の管理、生物実験材料の採集・飼育・供給、遺伝子・細胞培養などの生物・生命科学関連の研究支援を行います。

-

生物・生命科学群は、①動物施設管理、②植物施設管理、③研究室・学生実験・実習支援、④遺伝子操作・細胞培養、⑤解剖・病理・法医の5つのグループから成っています。人が生きていく上で最も重要である食料・健康・環境に関わる分野、医歯薬学・生物学・農学の教育研究を現場で支援するのが主な仕事となります。仕事内容は、実験で使用する動植物の育成管理・微生物や細胞の培養保存・病理解剖など多岐に渡ります。研究者への支援だけではなく、経験の少ない学生への指導も熟練した技術職員の重要な仕事です。時には分野横断的な知識が求められることもあり、また日々発展し続けるライフサイエンスを根底から支えるために、研修や研究会などに積極的に参加し、常に新しい知識と技術を獲得し続けることが必要となります。仕事を進めていくうちに発見や工夫が生まれれば、学会等で発表をする機会も沢山あります。

- 情報・ネットワーク群

電子メールなどの情報サービスやネットワークの運用管理、プログラム開発、広報、知財管理などを業務としています。

-

情報・ネットワーク群は①プログラミング・データ管理(汎用コンピュータ等の運用管理・各種プログラム開発等)、②情報サービス・知財管理・広報(共同利用情報等を提供するサーバーの運用管理・全学及び各部局の広報活動)、③ネットワーク管理(ネットワークシステムの運用管理・各種ネットワークサービス開発等)の3つのグループで構成されています。コンピュータとネットワークは学術研究の基盤要素です。電子メールや文献検索、国内外の研究者との実験データのやり取りに通信ネットワークの安定かつ安全な運用は必要不可欠ですし、スーパーコンピュータによる数値計算やシミュレーションはいまや「実験装置」ということができます。情報・ネットワーク群の技術職員は、それぞれの専門分野における最先端の技術を駆使し、本学の世界最高水準の教育と研究を技術面から支えています。

- 情報部(デジタル変革推進課)

- 情報部(情報基盤課)

- 医学系研究科

- 理学研究科

- 歯学研究科

- 工学研究科

- 農学研究科

- 金属材料研究所

- 加齢医学研究所

- 流体科学研究所

- 電気通信研究所

- 多元物質科学研究所

- データ駆動科学・AI教育研究センター

- 安全・保守管理群

労働安全衛生、放射線管理、液体ヘリウム等寒剤の製造と管理、大型設備の保守管理を行い教育・研究活動を支援しています。

-

安全・保守管理群は、①核・放射線グループ、②環境安全グループ、③設備運用グループの3つで構成されています。

核・放射線グループと環境安全グループは、研究・教育活動に必要な関連法令を現場に落とし込み、適用・徹底することでリスクの低減を図り、安全な研究・教育環境を整えることを主な業務としています。

また、設備運用グループは、液体ヘリウムをはじめとする寒剤の安定供給や、大型機器・研究施設の維持管理を通して、研究・教育活動の基盤を支えています。

これらの業務は、物理、化学、機械、生物学の基礎知識から、安全関連法令に関する広く深い専門知識と、それを適切に運用する技術を兼ね備えたスペシャリストが担っています。- 理学研究科

- 医学系研究科

- 工学研究科

- 農学研究科

- 歯学研究科

- 金属材料研究所

- 電気通信研究所

- 多元物質科学研究所

- 学際科学フロンティア研究所

- 先端量子ビーム科学研究センター

- 未来科学技術共同研究センター

- 環境保全センター

- 極低温科学センター

- 環境・安全推進センター